Georg Weerth, der »erste und bedeutendste Dichter des deutschen Proletariats«?

Vor 160 Jahren starb der literarische Mitstreiter von Marx und Engels in Havanna

Teil I: Lehrjahre (1822-1843)

Dieses Gedicht mit dem Titel »Die rheinischen Weinbauern« (1845/ 1846) aus der Vormärz-Zeit (ca. 1820-1848), in dem eine sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts abspielende sozioökonomische Entwicklung keinesfalls besserwisserisch, aber leicht ironisch-auktorial dargestellt wird, stammt nicht aus der Feder eines sozialkritischen Mosellaners, sondern von Georg Weerth, einem jungen Mann, der aus der tiefsten deutschen Provinz stammte, nämlich aus Detmold im Teutoburger Wald, welches damals neben Lemgo die größte Stadt des Duodezfürstentums Lippe war. Georg Weerth, der sich stets als »halber Rheinländer« bezeichnete, beschreibt hier auf verdichtete Weise – im doppelten Sinne des Wortes – die soziale Deklassierung und die damit einhergehende Armut der Weinbauern an der Mosel.

Mit dem Elend der Moselwinzer im Zuge der rheinpreußischen Weinkrise hatte sich zuvor schon in einer Artikelserie für die »Rheinische Zeitung« (1843) ein echter Mosellaner – im Besitz der Familie befand sich ein kleiner Weinberg – und späterer Weggefährte Weerths befasst, nämlich Karl Marx. Die erwähnten Zeitungsartikel gelten als Marxens erster Versuch, eine spezifische regionale Wirtschaftskrise nach sozioökonomischen Kriterien zu analysieren, wobei freilich noch nicht die Rede vom wissenschaftlichen Sozialismus sein kann; vielmehr erkennen wir hier einen linken Junghegelianer resp. Vormärz-Journalisten, der sich vorrangig für mehr Demokratie und vor allem für die Pressefreiheit im autoritären preußischen Staat einsetzt.

Interessant ist allemal die Ursachenforschung, die Marx in seiner Analyse betreibt und die von Georg Weerth zwei Jahre später lyrisch verarbeitet wird. Die Winzer an Mosel, Ahr und Ruwer wurden in erster Linie die Opfer einer ominösen Freihandelszone, die als »Deutscher Zollverein« in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Vermochten sie ihren Weißwein vor 1834 zu teilweise sehr hohen Preisen auf einem geschützten preußischen Markt zu verkaufen, was ihnen dann auch einen gewissen Wohlstand einbrachte, so kam es mit der Integration der süddeutschen Länder in den preußischen Binnenmarkt zu einer völlig neuen Konkurrenzsituation im Weinhandel, der die meisten kleinen bis mittelgroßen Winzerbetriebe aus der Moselgegend nicht gewachsen waren. Die Weinbauern kämpften mit rasant fallenden Weinpreisen und verarmten zusehends.

Wie im Gedicht von Weerth vermerkt, machten nicht nur die niedrigen Preise des neuen freien Marktes den Winzern zu schaffen, hinzu gesellten sich die hohen Steuerlasten, welche von der preußischen Regierung auch nach der Marktöffnung nicht gesenkt wurden, sowie eine Reihe von Missernten. Diese Faktoren führten an der Mosel zu Existenzkrisen, denn die Bauern verloren nicht nur ihre Einkünfte, sondern ebenfalls ihre Anbaufläche, die sie zwangsläufig für gleichsam lächerliche Beträge veräußern mussten. Im kapitalistischen Jargon spricht man von »Marktbereinigung« – auf eine solche hatte der preußische Staat wohl abgezielt, denn er unternahm nichts, um die vielen kleinen Betriebe in irgendeiner Weise zu schützen.

Marx’ literarischer Mitstreiter Georg Weerth ist heute mehr oder weniger in Vergessenheit geraten, er ist – wen wundert es – nicht Teil des bundesrepublikanischen Literaturkanons. Erfreulicherweise haben einige seiner lyrischen Texte Eingang in die Vormärz-Kapitel diverser Schulbücher und literaturgeschichtlicher Anthologien gefunden, so z.B. das oben zitierte »Die rheinischen Weinbauern«, das »Hungerlied«, das »Handwerksburschenlied« oder auch noch das Gedicht »Arbeite«.

Weerth entsprang genauso wie Karl Marx und Friedrich Engels nicht dem Proletariat, für das er sich später mit dem geschriebenen und gesprochenen Wort einsetzen sollte. Geboren am 17. Februar 1822 in Detmold als Sohn eines politisch liberalen evangelischen Pfarrers und leitenden Funktionärs der Landeskirche des Fürstentums Lippe (Generalsuperintendent) – der Vater selbst kommt aus dem eher katholischen Rheinland – und der Pfarrerstochter Wilhelmina Burgmann, stammt er eher aus gehobenen sozialen Akademiker-Verhältnissen, so dass er in den Genuss einer schulischen Ausbildung kommen kann. Als Bürgersohn besucht er das örtliche Gymnasium, vermag an Letzterem allerdings aufgrund der ernsten gesundheitlichen Probleme seines Vater – mehrere Schlaganfälle sorgten dafür, dass dieser seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte, was mit enormen finanziellen Einbußen für die Familie verbunden war – nicht seinen Abschluss zu machen. 1836 muss er das Detmolder Bildungsinstitut verlassen, um in Elberfeld (heute ein Teil Wuppertals) mit sechzehn Jahren eine Ausbildung zum Kaufmann zu beginnen. Der Vater stirbt kurz nach der Niederlassung des Sohns in Elberfeld an den Folgen seiner Erkrankung, ebenso eine der Schwestern.

Nichtsdestotrotz erweisen sich die Abreise nach Elberfeld und Barmen, im Tal der Wupper gelegen, sowie die kaufmännische Lehre bei der Twist-, Seide- und Wollgarnhandlung »J. H. Brink & Co.« als wichtige Etappe im Leben Georg Weerths. Aus der lippischen Provinz kommt er somit in ein kapitalistisches und industrierevolutionäres Zentrum des Deutschen Bundes und damit zum ersten Mal in Kontakt mit der Arbeiterklasse, aber wohl auch mit Friedrich Engels, seinem späteren Freund und Förderer, dem er vermutlich als Gymnasiast begegnet ist.

Georg Weerth, der in seiner freien Zeit Französisch und Englisch für die fremdsprachige Handelskorrespondenz lernt – ein frühes Anzeichen dafür, dass er schon immer provinziellen Verhältnissen entschwinden wollte, um die Welt zu erkunden –, lernt 1837 im fortschrittlichen Wuppertal aber auch einen weiteren berühmten Detmolder kennen, der in Barmen ebenfalls den Kaufmannsberuf ergriffen hat: Ferdinand Freiligrath. Letzterer führt ihn zusammen mit Hermann Püttmann (1811-1874), dem Redakteur der liberalen »Barmer Zeitung« und späteren Australien-Auswanderer, in die Literatur ein; zudem machen sie ihn mit den sozialen Fragen, die in den Handels- und Industriestädten Elberfeld und Barmen besonders anschaulich sind, vertraut. Freiligrath nimmt Weerth mit in das von ihm organisierte »Literaten-Kränzchen«, in dem über Literatur diskutiert wird bzw. in dem selbst verfasste oder fremde Gedichte (vornehmlich aus den Federn von Vormärz-Dichtern) vorgetragen werden. In diesem Zirkel entstehen mit großer Wahrscheinlichkeit auch seine ersten Texte, die allerdings nicht überliefert sind.

1840 bekommt der junge Weerth in Köln eine Anstellung in der Verwaltung der Bleierzbergwerke »Graf Meinertshagen«, wo er als Buchhalter arbeitete. Im Kölner Karneval nimmt Weerth als Don Quichote teil. In Köln gelingt ihm die Publikation eines Textes mit dem Titel »Der steinerne Knappe« (in der Anthologie »Tausend und eine Rheinsage«), jedoch wird Weerth, der bereits unmittelbar nach Abschluss seiner kaufmännischen Lehre versucht hatte, eine Stelle im weit entfernten argentinischen Buenos Aires zu ergattern, in der Verwaltung der Firma »Meinertshagen« nicht glücklich, insbesondere nach der Abschmetterung seines Wunsches nach einer Auslandsreise.

In Köln interessiert er sich eher für das kulturelle Leben; so begeistert er sich in Sonderheit für den Kölner Karneval, an dem er im Kostüm des Don Quichote 1841 teilnimmt. Überdies beschäftigt er sich auch literarisch mit dem karnavalesken Treiben, hiervon zeugt u.a. sein »Karnevalslied«. In diesen Gedichten offenbart sich der von religiösen Komplexen und Katechismen emanzipierte Umgang mit den Themen Liebe und Sexualität. Der Lebensgenuss ist ihm zum Erschrecken der streng gläubigen Mutter – diese erhebt den moralisch-evangelischen Zeigefinger und ermahnt ihn ob der frivolen Gedichte sogar in einem Brief – wichtiger als gottesfürchtiges Dahinkriechen.

Friedrich Engels schrieb hierzu ganz treffend in seinem Abriss über Georg Weerth (1883): »Worin Weerth Meister war, worin er Heine übertraf (weil er gesunder und unverfälschter war) und in deutscher Sprache nur von Goethe übertroffen wird, das ist der Ausdruck natürlicher, robuster Sinnlichkeit und Fleischeslust.« Köln bleibt indes nicht seine Bleibe, so lieb er diese Stadt auch gewonnen hat: »Dich preis ich, Königin, allein! / Der hohe Dom ist deine Krone! / Ha! wie es rauscht an deinem Uferthrone! / Die Völker bringt dir, jeder Zone, / Der rebengrüne Rhein.« (»An Köln«)

1842 siedelt er in die Nachbarstadt Bonn über, hier erhält er eine Korrespondentenstelle in der Baumwollspinnerei und Weberei »Weerth & Peill«, einer Firma, die sich im Besitz seines Onkels Friedrich aus’m Weerth befindet. Dieser verwandte Frühkapitalist hat ihn Ende 1841 auch abgeworben. Bonn stellt im Grunde die letzte Etappe seiner Lehrjahre dar, denn neben der Arbeit erweitert Weerth seinen Bildungshorizont durch den Besuch von Vorlesungen an der Bonner Universität.

Im Rahmen dieser Lehrveranstaltungen knüpft er Kontakt zu bekannten Akademikern, so zum Beispiel zum Theologen Gottfried Kinkel sowie zum Altgermanisten Karl Simrock. Die Bonner Professoren gehörten zu den Initiatoren des demokratischen und anti-spießbürgerlichen Dichterkreises »Maikäferbund«, welcher der preußischen Zensurbehörde lange ein Dorn im Auge war, bis er schließlich im Revolutionsjahr 1848 verboten wurde. Kinkel und Simrock zählen mit Püttmann zu seinen ersten Mentoren, so dass Weerth in Bonn sich in seine literarische Arbeit vertieft.

In der Rheinstadt wird der satirisch begabte Weerth zudem ein erstes Mal politisch aktiv. Sehr zum Missfallen seines Oheims Friedrich partizipiert er an einer Kampagne für Pressefreiheit und die Emanzipation der Juden, im Zuge derer er feststellt, dass der Bonner Oberbürgermeister ein Antisemit ist – trotz anderslautender Behauptungen desselben. Weerth zögert nicht lange und veröffentlicht diesen Skandal, was seinen Onkel, der als Kapitalist natürlich ausgesprochen gute Beziehungen zum politischen Stadtvorsteher hatte, dazu veranlasst, den Arbeitsvertrag zu lösen. Georg Weerth hat in diesem Fall aus Überzeugung gehandelt und mit den aus seiner Publikation resultierenden Konsequenzen sicherlich im Vorfeld gerechnet.

Nachdem er die Firma »Weerth & Peill« verlassen hat, begibt sich der 21-jährige Kaufmann und Schriftsteller im Frühherbst 1843 nach London, um im zu jener Zeit am höchsten entwickelten kapitalistischen Staat eine Stelle zu finden. Die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz gestaltet sich zunächst recht schwierig, doch im November desselben Jahres wird Weerth von Georg Gruber an die Textilfirma »Th. Passavant & Comp.« in Bradford, einer nordenglischen Stadt mit hochentwickelten industriellen Produktionsstätten, vermittelt.

Erst in England kommt es zu einem näheren Austausch mit der aus der neuen aus der Industriellen Revolution hervorgegangenen Klasse, dem Industrieproletariat. Diesen Kontakt hat der sich in fortschreitendem Maße politisierende Schriftsteller gesucht. In Bradford entstehen u.a. seine »Skizzen aus dem sozialen und politischen Leben der Briten«. In diesen zeigt er sich zum ersten Mal in aller Deutlichkeit als literarischen Kämpfer für die Sache der arbeitenden Menschen: »Bei meinem Aufenthalt in Bradford hatte ich die beste Gelegenheit, die Opfer aufzuzählen, mit denen der reiche Brite seine industrielle Größe erkauft. Manches hatte ich gelesen, was mir eine Idee hierüber geben konnte, aber ich wollte alles mit eigenen Augen sehen, ich wollte noch mehr sehen, als was man auf einem flüchtigen Gange durch die schlechtesten Gassen einer Fabrikstadt zu bemerken pflegt.«

Alain Herman

(1) Die Stadt Detmold mag eine zutiefst evangelische Provinzstadt mit einer konservativen, sich an die ständische Sozialstruktur sowie an die Zunfttradition festklammernde Bevölkerung gewesen sein, dies verhinderte jedoch nicht, dass mit Ferdinand Freiligrath (1810-1876) ein weiterer Dichter der Demokratie- und Arbeiterbewegung sowie späterer Mitarbeiter der von Marx und Engels herausgegebenen »Neuen Rheinischen Zeitung« das Licht der Welt erblickte. Darüber hinaus stammt auch der Theaterreformer und Dramatiker Christian Dietrich Grabbe (1801-1836) aus Detmold; dieser spielte jedoch in politischer Hinsicht keine Rolle, er vertrat vielmehr pessimistisch-nihilistische Positionen, weshalb er später von den Nazis mit Lorbeeren bedacht und in den »germanischen« Dichterolymp erhoben wurde.

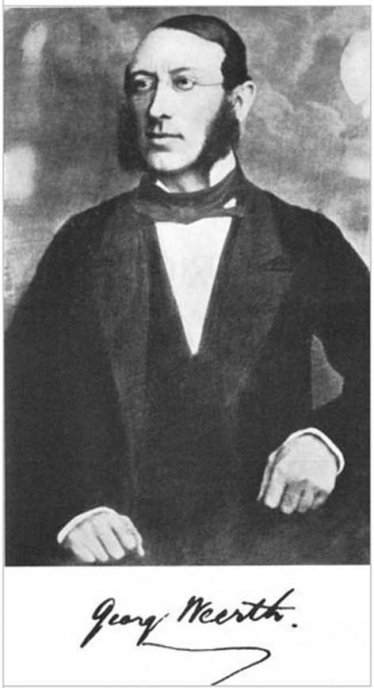

Daguerreotypie von Georg Weerth